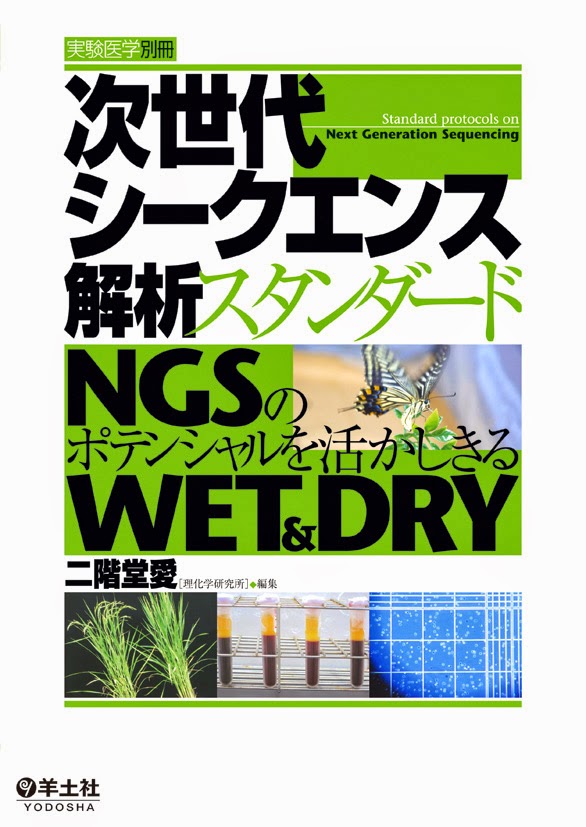

次世代DNAシーケンスのプロトコール本を羊土社より出版しました。ユニットリーダーの二階堂が監修し、研究員の笹川、團野も執筆に参加しています。

次世代シークエンス解析スタンダード

NGSのポテンシャルを活かしきるWET&DRY

二階堂 愛/編 定価 5,500円+税

2014年08月 発行 B5判 404ページ

ISBN 978-4-7581-0191-2

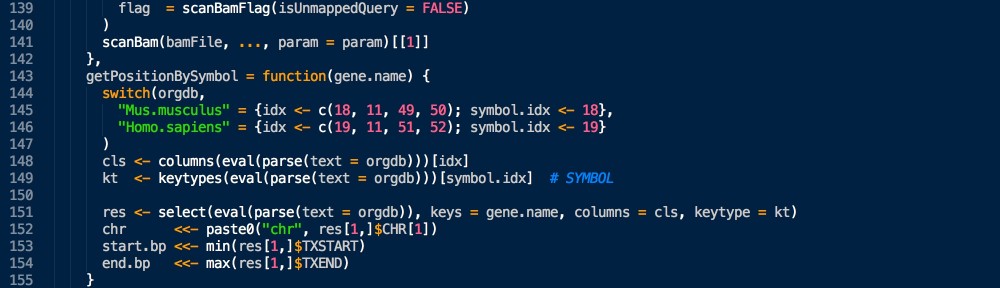

エキソームやエピゲノムや1細胞RNA-Seq など、医療現場から非モデル生物、生物資源まで各分野の現場で実際に使えるプロトコールやテクニックを集めました。データ解析についても基本的なことから書いてあります。論文には書いていないコツなども満載です。ぜひ手に取ってみてください。感想もお待ちしております。

一時、品切れが続いていましたが、現在は以下のサイトから購入が可能です。

また本屋では「生物学」のコーナーではなく「基礎医学」に分類されて陳列されていることが多いようです。